金盃酒造について

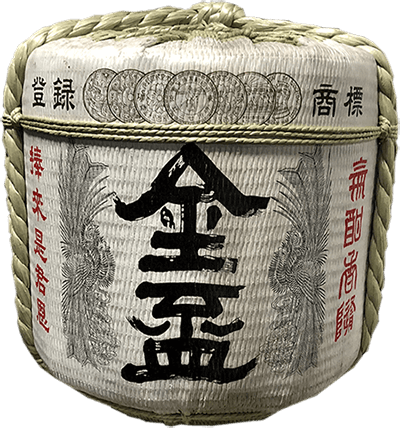

金盃酒造の奉納酒について

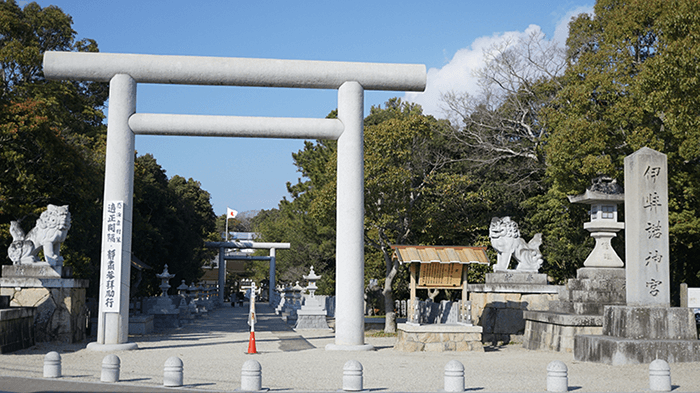

金盃酒造では、酒造りの伝統と感謝の心を大切にしながら、毎年年始に、淡路島に鎮座する由緒ある神社「伊弉諾(いざなぎ)神宮」へ、36リットルの酒樽を奉納しております。

伊弉諾神宮は、日本最古の神社のひとつとされ、国生みの神話に深くゆかりのある、神聖な地です。

奉納する酒は毎年異なりますが、いずれもじっくりと時間をかけて醸された、味わい深いものばかり。やわらかな口当たりと、繊細で上品な風味が特長です。

この奉納酒には、神々への感謝とともに、酒造りにかける私たちの誇りと想いが込められています。

金盃酒造こだわりの酒造り

1.ミネラル豊富な、酒造りに理想の水である「宮水」

ミネラル豊富で酒造りに理想的な水「宮水」は、江戸時代末期に櫻正宗の山邑太左衛門によって発見されました。西宮と魚崎で酒を仕込む中で、水が酒の味に影響することを見出し、西宮市久保町の「梅の木井戸」から宮水が誕生しました。

リンやカルシウムなどを多く含む硬水で、鉄分が少なく、麹菌や酵母の栄養となり、酵素の働きを高めて酒造りに適しています。飲用には向きません。

2.酒の原料となる、酒米の王者「山田錦」

「酒米の王者」と称される「山田錦」。なかでも、品質と生産量に優れる兵庫県産は全国的に知られています。灘五郷の酒蔵は、その産地を近くに持ち、古くから山田錦を原料に使ってきました。

兵庫県は気候・地形・土壌に恵まれ、山田錦の栽培に理想的な環境を備えています。大正12年に「山田穂」と「短稈渡船」を交配して誕生した山田錦は、大粒で心白が大きく、現在も全国の酒蔵から高く評価される最高級の酒米です。

3.優れた技術を有する「丹波杜氏」

「杜氏」は酒蔵で酒造りの全責任を担う職人の長で、工場長のような存在です。灘五郷では丹波地方出身の蔵人が多く、「丹波杜氏」として知られています。

硬水に適した丹波杜氏の技術は、灘の酒造りに最適でした。杜氏になるには長年の経験と人望が必要で、機械化が進んだ今でも、その役割と責任の重さは変わりません。

金盃の生酒

昨今流行の“生酒”ですが、これも本来は当社が始めたものです。

通常の日本酒醸造工程では保存性の確保のために「火入れ」という加熱処理を施しますが、当社は独自に開発したミクロフィルターによって腐敗や品質劣化の原因となる成分を除去することに成功しています。

それによって「火入れ」を一切行わず、生の風味、味わいを皆様の元にお届けしております。

四季醸造の先駆けとしての取り組み

かつて日本酒は冬季に仕込む「寒造り」が主流で、季節に左右されるため安定供給や品質管理に課題がありました。こうした中、当社では昭和38年(1963年)、先代・高田小三郎が空調や衛生管理技術を導入し、季節を問わず酒造りが可能な「四季醸造」を確立。これは当時“酒造革命”と称され、日本酒業界に大きな影響を与えました。

四季醸造の導入により、年間を通じた安定供給と多様なニーズへの対応が実現。今では多くの蔵元が採用し、業界の発展に寄与しています。当社は今後も伝統を大切にしつつ、革新を追求し続けます。

金盃酒造の蔵名・酒名の由来

金盃酒造は、灘五郷の西郷に蔵を構える酒蔵です。

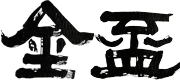

酒銘「金盃」は、古代中国で皇帝から賜る最も権威ある盃に由来し、灘五郷が誇る至高の品質と伝統、そしてめでたさを象徴しています。

その名にふさわしく、ラベルに使われている「金盃」の文字は、明治・大正期の天才書家・伊藤明端先生によるものです。幼少期から非凡な才能を発揮し、伊藤博文にもその名を知られた明端先生の筆による隷書体は、左右対称で末広がりという縁起の良い形を持ち、金盃酒造の酒に込められた祝福と品格を見事に表現しています。

灘五郷の歴史

1.灘五郷の始まり

灘地方の酒造りは西宮が発祥とされ、伝承では1330年頃から始まっていたとされます。寛永年間には伊丹の雑喉屋文右衛門が西宮で本格的な酒造りを開始し、明暦から享保にかけて多くの酒造家が創業しました。

この時期が灘の酒の勃興期とされています。江戸初期には池田・伊丹が主流でしたが、灘も独自の精米・仕込み技術で優良な酒を造り、次第に名声を高めていきました。

2.近代灘五郷の形成

江戸中期以降、灘五郷は池田・伊丹に代わって酒造地として台頭しました。灘の名は正徳6年(1716年)に初めて使われ、明和年間には「灘目」とも呼ばれるようになります。明和9年(1772)には灘目が上灘・下灘に分かれ、さらに今津郷を加えた三郷が後の灘五郷の基礎となりました。

文政11年(1828)には上灘が東組・中組・西組に分かれ、魚崎・御影・新在家・大石が中心に。これらと下灘・今津を合わせて、江戸時代の灘五郷が形成されました。ただし、当時と現在では郷の構成に若干の違いがあります。

3.灘五郷発展の諸要因

灘の酒造業が江戸向けの銘醸地として発展したのは18世紀以降のことで、高度な酒造技術や西宮の良質な水「宮水」が大きな要因でした。また、六甲山系の急流を利用した水車により、足踏み精米に比べて精白度と生産量が向上し、量産化が可能になりました。

さらに、兵庫津や大阪に近い立地、船積みに便利な地の利、西宮に樽廻船問屋ができたことで輸送体制も強化されました。海路の樽廻船によって大量かつ迅速に江戸へ出荷でき、杉樽による熟成で酒質も向上。「灘の酒」は江戸で高く評価され、江戸後期にはその需要の8割を占めるまでになりました。

4.酒造資本と酒造経営

さて、当時酒造業を始めるには、土地建物(酒蔵)の購入、建造費と酒造道具の購入費、酒米・酒樽・薪などの買入れや蔵人の賃金などの投資額は他の産業と比べるとはるかに多額でした。

こうして莫大な資本を投資して酒造業を始めても、清酒を江戸へ送り、酒問屋によって販売された後、その代金が酒造家の元へ回収されるのは約1年後となるため、酒造経営はそう簡単なものではありませんでした。江戸時代を生き続けた酒造家は、時の相場や商況を適格に判断しながら資本を運用・回転して上手に景気を切り抜けてきた、らつ腕家企業家だったと言えるでしょう。

5.明治維新〜酒造経営の変革〜

江戸の繁栄とともに灘の酒造業は発展し、灘目一帯には大規模な酒蔵が建ち並びました。しかし明治維新後、灘五郷の酒造株制度は政府の政策転換により揺らぎます。

明治政府は酒造株に対して高額な書替料を課し、灘の酒造家は特権維持を期待して応じましたが、明治4年には旧鑑札が無効となり、新たに誰でも開業可能な制度へと移行しました。これにより地主層の新規参入が相次ぎ、灘の酒造業は自由競争にさらされる苦境に立たされました。

6.酒屋会議と危機からの脱出

明治政府は明治4年に酒造業の全国統一を図る規則を出し、明治8年には「酒類税則」を交付して酒税制度を整備しました。明治13年には「酒造規則」により検査と罰則が強化され、全国で酒税軽減を求める反対運動が起こりました。

政府はこれに対し増税で応じましたが、灘の大規模酒造家は小規模業者との立場の違いから運動には積極的ではありませんでした。このような中、灘の有力酒造資本は経営を立て直し、明治20年以降、再び成長の道を歩み始めました。

7.酒造経営の近代化と大正期の好景気

明治維新後の低迷を脱した灘酒造業は、近代化に向けて組織・技術・流通の改革を進めました。特に西宮郷が先導し、日本摂酒会社や西宮造酒会社を設立、煉瓦造りの工場建設や蒸気力・石炭の導入による設備の近代化を推進。

さらに醸造研究所を設立し、酒造技術の革新にも取り組みました。精米・瓶詰め工場の誕生により、従来の酒蔵から酒造工場へと変貌。市場も拡大し、日清・日露戦争を経て灘五郷の地位は再確立、大正期には好景気を迎えました。

8.戦時酒造統制と企業整備

昭和初期の世界恐慌は酒造業にも深刻な影響を与え、需要減退や資金難から滞納・廃業が相次ぎました。昭和12年の日中戦争と翌年の国家総動員法により、日本は戦時体制へと移行し、酒造業も段階的に統制されました。

- 第1期(昭和12〜13年): 自主的生産統制で酒価安定を図る

- 第2期(昭和14〜15年): 原料米の自主規制と酒価の公定

- 第3期(昭和16〜17年): 「酒類配給統制則」に基づく配給体制整備

- 第4期(昭和18年): 「清酒製造業整備要綱」による業界再編

灘五郷でも戦時統制により生産が大幅に縮小し、転廃業が相次ぎました。さらに昭和20年の阪神大空襲により、酒造業の存続が危ぶまれるほどの打撃を受けました。

9.アルコール添加の問題

昭和18年、統制経済下での酒不足解消のため、清酒醪へのアルコール添加が認められ、翌年には全国に普及しました。これは飲みやすく、量産が可能な点が評価されたためです。

戦災で大打撃を受けた灘五郷も、昭和27年以降、割当米規制を乗り越え復興を開始。清酒の生産量は昭和20年の5万石から34年には30万石を超えるまでに回復しました。さらに、昭和38年からは合理化と構造改革を進める五ヵ年計画を実施し、多様化する消費者ニーズに応えるべく業界の再編が進められました。

10.年輪を刻むラベルたち

灘五郷は、優れた技術者、気候風土、良質な水と米、熱心な経営者たちが力を合わせ、日本酒のふるさととして発展してきました。

昭和56年に編集された『灘の酒ラベル集』には、かつて存在した60社の酒造会社のラベルが収められ、灘の誇る歴史と伝統がその意匠に静かに刻まれています。

11.新たな苦難と日本酒文化の再興

平成7年の阪神・淡路大震災で多くの酒蔵が倒壊し、灘五郷の伝統的景観が損なわれ、組合員数も51社から42社に減少しました。さらに、消費者ニーズの変化により清酒需要が低迷します。

しかし近年では、酒蔵の再建や直販ショップ・飲食店の併設、酒造資料館の再建、消費者向け講座の開催などにより、新たな需要開拓と日本酒文化の再興を目指す取り組みが進められています。

12.日本酒のグローバル化

灘五郷酒造組合は酒の味と品質を守りつつ、新たな日本酒需要の創出に取り組んでいます。

海外では日本食ブームを背景にアメリカや東南アジア各国での需要拡大を目指し、シンガポールの大規模イベント「Oishii JAPAN」に出展。

国内では神戸での日本酒イベントや北野工房のまちにアンテナショップ「灘の酒蔵通り」を開設し、灘五郷の酒を広くPRしています。

平成の主な動き

- 平成13年:「灘五郷の酒づくり」が環境省の「かおり風景100選」に認定

- 平成19年:灘五郷酒造組合が「灘の酒」を地域団体商標登録

- 平成25年:西宮市が「清酒普及促進条例」を公布

- 平成26年:神戸市が「乾杯推進条例」を施行

金盃創業者 高田三郎略歴

高田三郎は明治3年(1870年)2月6日、梅吉の長男として誕生。幼少期より学問に秀で、優秀な成績で小学校を卒業。16歳で大阪へ出て奉公、神戸では岸本五郎兵衛のもとで酒類販売や製樽に従事。21歳で独立し一高店を創業。

その後、家業の酒造業を継ぎ、摂津灘大石に醸造場を移して規模を拡大。「金盃」などの銘酒で成功を収め、東京・大阪などに支店を展開。造石高は一万石を超えた。

明治44年には「神戸実業銀行」を創立し頭取に就任、後に三十八銀行と合併。多くの会社の取締役や組合長も務め、神戸市会議員や学務委員など公職にも就く。

昭和8年、業績と慈善活動が評価され、紺綬褒章を受章。同年、伊装諾神社に多額の寄付を行い、翌年には先祖の記念碑も建立。

高田三郎の業績と人物像

高田三郎は、銀行(神戸実業銀行)と信託会社(日本信託)を創設した実業家で、商業会議所や神戸市会議員なども務めたが、政治的野心には走らず、一期限りで退き本業に専念した。

酒造業では、灘・大石に醸造場を新設し、一代で一流銘酒「金盃」を生み出す。無名からの出発でありながら、全国でも数少ない一万石規模に成長させた。その成功の背景には、高品質な酒造りへの執念があり、広島から日本一の杜氏を高額で招聘、技術力で業界に新風を巻き起こした。

また、関東大震災で東京支店が壊滅的被害を受けた際も、すぐに再建し、商機を逃さず大成功を収めた。さらに、「金盃菊正宗」の商標をめぐり嘉納本家と十年にわたる裁判を繰り広げ、大審院にまで争いを持ち込むなど、信念と闘志を貫いた。

その結果、「金盃」は全国的な銘酒として確固たる地位を築き、三郎は灘の一流醸造家としてその名を不動のものとした。